中国青年报客户端北京10月28日电(中青报·中青网记者 刘胤衡)打官司靠的是真凭实据,但有律师动起“高科技”歪脑筋。近日,一名律师在北京市通州区人民法院审理的商事纠纷案中景盛配资,提交多个案例支持自己的观点。法官经甄别发现,这些案例竟是他利用AI凭空编造的。承办法官在判决书中对这一行为提出批评。

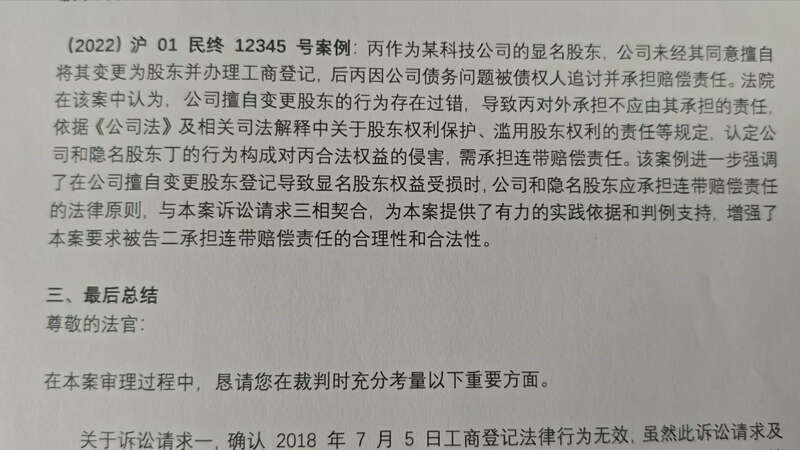

在北京市通州区人民法院民一庭副庭长郑吉喆法官审理的一起商事纠纷案件中景盛配资,原告代理人为了进一步佐证其观点,庭后向法院提交的书面意见中,援引了上海一中院的(2022)沪01民终12345号案件。

郑吉喆进一步检索核实时发现,案号所对应的案件事实与代理人书面意见中描述的情况完全不同。检索结果显示,(2022)沪01民终12345号案件其实是一起民间借贷纠纷,与书面意见中描述的事实不符,和本案所涉及的事实亦毫无关联。

在法官质询下,原告代理人承认参考案例是由其提炼本案的事实情节,反复向某AI大模型软件提问,由该软件生成的参考案例,代理人未进一步核实,而是直接复制粘贴后提交法院。承办法官依据法律规定景盛配资,结合案件事实对原告代理人的该部分代理意见未予采纳。

法官在判决书中对原告代理人的行为提出批评,要求原告代理人引以为戒,在向法院提交参考案例、法条时,应当进行检查和核验,确保内容的真实性和准确性,不得放任人工智能模型生成或者编造虚假信息扰乱司法秩序。一审判决后,双方均未提出上诉,判决已经生效。

法官提示,对行为人利用AI生成不属于证据性质的虚假参考案例,民事诉讼法及司法解释等尚没有明确规定,但AI生成虚假信息对司法秩序带来的危害值得重视。虚假案例干扰法院的正常审理流程,审判团队要花费额外的时间和精力对律师提交的案例进行反复甄别核实。一旦AI生成的虚假信息被参照适用,司法公信力将受到质疑。法律从业人员应将AI作为辅助工具,而非替代自身专业判断的“神器”。法院将加大审查力度,运用技术手段和专业知识,对当事人及代理人提交的参考案例等资料进行严格甄别,确保司法过程中使用的信息真实可靠。

来源:中国青年报客户端景盛配资

诚信双盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。